|

| |

[ На главную ]

О книге Марголина Ю.Б.

"ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗЕ-КА"

На сайте http://margolin-ze-ka.tripod.com/

размещена книга Ю. Б. Марголина "ПУТЕШЕСТВИЕ В

СТРАНУ ЗЕ-КА" в более полном варианте, чем

ранние издания (и которые уже есть в Интернете).

Из Вступления, написанным проф. И. А.

Добрускиной (автором сайта, Иерусалим, 2005):

==========

"Путешествием в страну зэ-ка" назвал Ю. Б.

Марголин свое пребывание в СССР -

в тюрьме, в лагере, в ссылке.

Он провел пять лет в Гулаге, в советских

концлагерях(1940-1945),будучи помещен туда без суда и

следствия. Этому предшествовал год в захваченной

Советским Союзом Западной Белоруссии. Еще один

год на поселении в Алтайском Крае последовал за

лагерными годами.Вернувшись на Запад, Ю. Б.

Марголин провозгласил главной целью своей жизни

борьбу с системой концлагерей.

После 7 лет советских тюрем, лагерей и ссылок

Марголин приехал в Палестину в сентябре или

октябре 1946 года. Он сразу же обращается с

призывом к еврейской и мировой общественности

сделать все возможное для спасения из Гулага

погибающих там сионистов. Марголин был первым,

кто рассказал здесь страшную правду о советских

концлагерях. Книгу "Путешествие в страну

зэ-ка" он писал с 15 декабря 1946 г. по 25 октября 1947

г.

Юлий Борисович Марголин родился в королевстве

Польском, которое тогда входило в Российскую

империю. По языку, воспитанию и культуре он был

русским, одним из лучших представителей русской

еврейской интеллигенции.

.......

=========

В книге даются некоторые

размышления о происходившем в западных областях

Украины и Белоруссии, присоединенных к СССР в 1939

г. А также и вообще к обстановке в СССР в то время.

В частности:

============

... Жил в городе Люблине владелец

технического бюро, инженер Мельман. Если

остались на свете его родственники - вот справка

о бесследно пропавшем. - Инженер Мельман был

человек независимый и своенравный. Он никак не

мог согласиться с польским режимом. И он перешел

границу с целой группой "недовольных". Их

прямо с пограничного поста отправили в тюрьму,

оттуда - в лагерь. Там я с ним и встретился. К тому

времени, после нескольких лет заключения, это был

необыкновенно молчаливый человек, широкоплечий,

с потемневшим лицом и сумрачным взглядом. Не

думаю, чтобы к этому времени у него оставались

еще какие бы то ни было убеждения. Его целью было

не умереть в лагере. Но это ему не удалось. Весной

1944 года он умер в исправительно-трудовом лагере

Круглица, Архангельской области, от заворота

кишок. Кто-то подарил ему два лишних талона на

обед, и этого не выдержал его организм, отвыкший

от нормальной пищи.

1937 год был роковым для "нелегальных"

туристов. В этом году была произведена великая

чистка в Советском Союзе. Среди миллионов,

водворенных в лагеря, оказались все, прибывшие на

жительство в Советский Союз из-за границы. Все

равно легально или нелегально. Я помню

молоденькую сестру в лагерном бараке для

больных. - "За что вас посадили, сестра?" -

"Мой папа приехал из Латвии". - "А сколько

лет вам тогда было, когда приехал?" -

"Восемь". Это не разговор двух сумасшедших. В

Советском Союзе это каждому понятно без

объяснений.

Я не поехал в Россию через "ИНТУРИСТ", и не

перешел в темную ночь польскую границу. Я

оказался туристом особого, третьего рода. Мне не

надо было ездить в Россию - она сама ко мне

приехала. И маршрут оказался у меня особенный, о

каких мы ничего не слышали в "ИНТУРИСТЕ".

Пришлось мне наблюдать Россию не из окна отеля

"Метрополь" в Москве или из окна

вагон-ресторана. Я видел ее через решетчатое

окошечко тюремного вагона, из-за колючей

проволоки лагерей, перемерил пешком сотни

километров, когда гнали с руганью арестантскую

толпу по этапу через леса и нищие колхозы севера,

пересек дважды Урал - в теплушке и на третьей

полке жесткого вагона, где нет и быть не

полагается иностранным корреспондентам, - жил в

сибирской глуши, ходил, как все, на работу и носил

в кармане тот документ, которым так гордился

Маяковский: советский паспорт сроком на 5 лет.

Этого документа у меня больше нет. Оттого я и могу

писать о Советском Союзе то, о чем не снилось

нашим мудрецам и о чем не пишут люди с советскими

паспортами.

Люди, симпатизирующие советской системе,

полагают, что мой маршрут был неудачно выбран и

увел меня в сторону от знаменитых советских

путей. Я не был под Сталинградом, не брал Берлина.

Если бы я там был, может быть, я писал бы иначе?

Может быть. Маршрут мой был выбран не мною, мне

его указала советская власть. О Сталинграде мир

знает все, о лагерях - ничего. Где правда России,

на Параде Победы на Красной площади, или в стране

ЗЭ-КА, которая выпала из географического атласа?

Очевидно, надо брать эти вещи вместе, в их целости

и взаимной связи. Для меня нет иллюзий, я видел

подземную Россию. Я в и д е л. Те же, которые

возлагают надежды на Страну Советов, пусть

примут во внимание и этот "материал", и

согласят его, как смогут, со своей совестью.

...............

.... [Начало 1940 г.] Советская власть могла

бы поступить с протестующими и бегунами обычным

образом - отправить в концлагерь. Но еще не пришло

время. И им дали возможность вернуться за кордон,

откуда они прибыли и где они немедленно

распустили языки, рассказывая, что видели.

Не надо было их рассказов. Советские граждане,

попадая в разоренные местечки Западной Украины и

Белоруссии, были так явно счастливы своей удачей,

что и без расспросов было ясно, что у них делается

дома. То, что для нас было верхом разорения, для

них было верхом обилия. Еще можно было достать на

пинском базаре масло и сало по ценам вдесятеро

дешевле, чем в советской части Украины. Еще были

припрятаны у лавочников запасы польских товаров.

Попасть к нам, значило одеться, наесться и

припасти для ребятишек. Пинчане были озадачены,

глядя, как эти люди носили ночное белье как

верхнюю одежду, спали без простыни и в столовой

заказывали сразу десять стаканов чая. Почему

десять? Очень просто: в прежние времена чая

хватало на всех, но теперь надо было

"захватить" чай, пока давали. Через полчаса

его уже не было для наивных пинчан, новичков

советского быта, а рядом сидел человек за

батареей чайных стаканов, весело улыбался и еще

угощал знакомых.

Русские были осторожны и не пускались в

откровенности о своем житье-бытье. Но наступала

минута, когда после месяцев соседской жизни

советский квартирант переставал дичиться своего

хозяина и после выпивки у него развязывался язык.

Тогда мы слышали долго замалчиваемую правду.

"Да понимаете ли вы, как вам хорошо было? Вы в

раю жили! Все у вас было - и страха не было! А мы... -

и человек рвал на себе шинель: - ... видишь, что я

ношу? Как эта шинель сера, так сера наша жизнь!"

И мы верили, потому что наша собственная жизнь

стала сера и тяжела так, словно загнали нас в

погреб и завалили дверь камнем.

С растущим удивлением всматривались мы в лицо

этой новой жизни. В советских учреждениях

царствовал непостижимый и всеобщий хаос. Очень

скоро пинчане научились говорить о своих

"службах" с иронией и насмешкой. Когда самая

большая в городе спичечная фабрика увеличила

число рабочих с 300 до 800, директор ее был снят с

работы и выслан из Пинска, а вместо него принято

сразу 14 инженеров. Оклад директора был велик в

польские времена: 4000 злотых в месяц. 14 новых

инженеров, которые делали теперь его работу,

стоили государству вместе немного дешевле, чем

один этот директор, а может быть, и дороже, но, ко

всеобщему изумлению, фабрика стала за

недостатком сырья. Не хватило дерева среди

полесских лесов. Для нас прояснилась оборотная

сторона планового хозяйства в советской системе:

стихийная беспорядочность и разброд,

естественная распущенность, с которой не было

другого средства совладать, кроме железного

намордника бюрократической регламентации.

Стихийный беспорядок не был случайностью: он

вытекал логически из отсутствия личной

заинтересованности, из нелюбви и равнодушия к

чужому, казенному делу. Дело, к которому были

приставлены люди, не ощущалось ими как свое: оно

пренебрегало ими, а они - им. На фабрике были

прогулы. В кооперативе - безтоварье, в столовой -

грязь и неуютность, в парикмахерской - грубое

обращение, в мастерской - небрежная работа. Чтобы

бороться с этим, надо было поставить над каждым

рабочим контроль, а над контролем второй

контроль и НКВД с нагайкой. В этой системе

сохранить производство можно было только

жестоким принуждением, высокой нормой, голодным

пайком и угрозой суда за малейшее опоздание или

небрежность в работе. Если бы драконовский режим

труда был сразу введен в Пинске, половина

населения разбежалась бы из города. Нам давали

время привыкнуть, тем более что важнее города

была деревня, которую надо было очистить от

враждебных элементов и подготовить к введению

колхозов.

Крестьяне, которые приходили на кухню моей

матери с молоком и яйцами четверть века, не

боялись говорить с ней откровенно. "Паны 20 лет

старались из нас сделать поляков, - сказал один из

них, - и не удалось им. А большевики из нас в 2

месяца сделали поляков".

Такая декларация в устах полешука имела особую

выразительность. Белорусское крестьянское

население не любило поляков. До войны среди

молодежи в деревнях было немало

"коммунистов". Но ничто: ни национальный

момент, ни раздел помещичьих земель, ни школы, ни

бесплатная медицинская помощь - не могло

преодолеть в глухой белорусской деревне

антипатии к пришельцам. Чтобы завоевать доверие

Полесья, надо было подойти к нему не

бюрократически и доктринерски, не с указкой и не

с требованием хлеба и трудовой повинности. Надо

было помочь ему стать на ноги, ничего не

навязывая и уважая его самобытность. Но такой

подход не в природе коммунизма. Переворот,

который они осуществляли в городе и деревне, не

был революцией. Революция есть всегда

низвержение гнета и насилия, когда новые

творческие силы сносят преграды на своем пути и

вырываются изнутри на свободу. Большевики же

принесли с собой давление сверху, отрицание

самоопределения и бюрократическое всевластие.

Мужику не стало жить легче, но он почувствовал,

что новый начальник - опаснее и беспощаднее

прежнего. А пинчане среди многих парадоксов

жизни отметили этот: крестьян в очереди перед

городскими пекарнями - крестьян, приходивших в

город покупать хлеб, которого не стало в деревне.

Все это было не важно в отдельности: тысячи

ограничений и лишений, отсутствие сообщения с

внешним миром, исчезновение политических партий,

даже отсутствие соседей, которых вывезли

неизвестно куда. Совершенно очевидно, что

пинчане - те, которых не вывезли и которые, как

умели, продолжали жить в новых условиях, - со

временем переболели бы свою и особенно чужую

беду и даже открытие, что в Советском Союзе люди

живут много хуже, чем в Польше, со временем

потеряло бы свою остроту.

Когда я спрашиваю себя, почему через самое

короткое время в моем городе не осталось

сторонников советского строя, почему не осталось

н и к о г о, - кроме совершенно определенной и ясно

очерченной группы, которая в массе населения

выделялась как остров в море, - кто бы ни хотел

возврата к положению до войны, то ответ для меня

ясен. Не потому, что это довоенное положение было

хорошо и не нуждалось в перемене. Не потому, что

мы не могли померзнуть одну зиму или обойтись без

белого хлеба или были, наконец, так отсталы, чтобы

не понимать своей собственной пользы. В

прокламации о присоединении Познани и Лодзи к

гитлеровской Германии говорилось о "высокой

чести и неизмеримом счастье", которое выпало.

на долю бывшим ПОЛЬСКИМ городам. "Die hohe Ehre und

unermessliches gluck". Это была ложь. То, что произошло в

Пинске и вокруг него во всей Западной Белоруссии

и Украине, было точно такой же ложью. Кто-то зажал

нам рот и говорил от нашего имени. Кто-о вошел в

наш дом и нашу жизнь и стал в ней хозяйничать без

нашего согласия. До сентября 39 года пинчане

спорили между собой и не могли сговориться по

самым основным вопросам - но это было их

внутреннее дело и их внутреннее разногласие.

Теперь не было споров и разногласий, потому что

каждый видел своими глазами, что в доме чужие,

которых никто не звал и никто не хотел, -

непрошеные гости с отмычкой и револьвером. С 17

сентября Польша была разорвана двумя хищниками,

и мы могли предпочитать одного другому, но это не

могло служить оправданием захвата и насилия. Мы

не спорили с коммунистами и не полемизировали ни

с ними, ни о них. Мы просто задыхались. И только

тот, кто это пережил и знает по собственному

опыту, поймет, что это значит, когда люди, недавно

не имевшие общего языка, объединяются в общем

возмущении. Ничто не могло помочь оккупантам.

Крестьяне не были благодарны за помещичью землю,

евреи не были благодарны за равноправие, больные

- за бесплатную больницу, а здоровые - за пайки и

посты. Все эти несомненные благодеяния не

возбуждали благодарности, а только тревогу и

опасение. Мы их видели, своих хозяев, - и этого нам

было достаточно. Кто раньше им сочувствовал и

теперь побывал в России, возвращался

сконфуженный и говорил, что был в "санатории,

где его вылечили от болезни". Мы были

единодушны в неприятии советских благодеяний и

советских злодеяний.

Все, чего мы хотели, - это не видеть их, забыть о

них. На сто человек вряд ли тогда нашелся бы один,

кто мог бы ответить на вопрос, "что такое

демократия", но все мы, ученые и неученые,

понимали тогда без рассуждений и слов разницу

между демократией и деспотией. Все, что

творилось, происходило помимо нас и вопреки нам,

вопреки нашей воле, нашему чувству и нашим

потребностям. И правильно чувствовал в то время

самый темный человек бесчеловечность и

варварство не только в содержании, но в самом

методе, в оскорбительном способе подхода к людям

и ко всему, что ими было создано для себя в

тысячелетнем культурном процессе, - как к сорной

траве, которую вырывают не глядя.

Понятие "погрома" соединяется обычно с

представлением о внешней силе. Никакое

нормальное общество не учиняет добровольно

погрома над собой. Большевики пришли в мирную

страну, которая, как многие другие или больше

многих других, нуждалась в социальных

преобразованиях. В течение короткого времени они

произвели в ней тотальный погром. Можно сказать,

что количество зла и насилия, человеческих

страданий и горя, которое они причинили,

превысило в короткое время все, что эта страна

вытерпела за ряд столетий. Рекорд, который они

поставили, был превзойден только их

продолжателями в 1941 и следующих годах - немцами.

То, что они сделали, не вытекало из нужд страны, а

было продиктовано бездушным и зверским

доктринерством. Население в целом отшатнулось от

них. Местные люди, которые к ним примкнули и

помогли им образовать аппарат власти, были

постепенно вовлечены в процесс, из которого уже

не могли высвободиться.

Советский строй может быть навязан каждому

народу и каждому обществу, кроме самого

примитивного, только силой. Нормальное и

естественное развитие жизни противится

тоталитарному, монопартийному и маниакальному

строю. Реализация его неизбежно наталкивается на

сопротивление, и никакая попытка сломить и

искоренить это сопротивление не может быть

доведена до конца, так как сопротивление

возобновляется вечно сначала, пока существует

упрямая и здоровая сила жизни. Таким образом,

террор становится необходимым условием не

только введения, но и дальнейшего

функционирования системы.

http://margolin-ze-ka.tripod.com/chapter03.html

...........

В дополнение к теме могу предложить

10-ю главу из моей книги:

http://zhistory.org.ua/gl_10.rar

Назвается:

"10. ГДЕ ТАК ВОЛЬНО ДЫШИТ

ЧЕЛОВЕК..."

(В основном про послевоенную ситуацию с

"Правами советского человека", но есть и про

до 1941).

Там я привожу ссылку на книгу профессора, доктора

географических наук Ю. И. Чиркова

(1919-1988). ("А БЫЛО ВСЕ ТАК", М.;

"Политиздат", 1991).

Есть в Интернете на адресе:

http://royallib.ru/book/chirkov_yuriy/a_bilo_vse_tak.html

Некоторые цитаты:

==============

………

Появление в библиотеке новых читателей было

всегда очень интересным. Как-то зимой 1936 года в

библиотеку пришел высокий, заросший седой

щетиной старик в прогоревшей каракулевой шапке и

изодранном бушлате – типичный обитатель

шалмана. Оглядевшись по сторонам и сняв шапку, он

как-то очень приятно улыбнулся, поклонился и

произнес несколько нараспев: «Соблаговолите

записать меня в читатели».

При записи заполнялись стандартные формуляры (по

общесоюзной форме) – этакие своеобразные

анкетки, дополненные вопросами о статье и сроке.

Взяв чистый формуляр, я в тон сказал:

– Соблаговолите для этого ответить на ряд

вопросов.

Старик изобразил полную покорность и готовность.

– Фамилия?

– Бобрищев-Пушкин .

Выбиравшие книги читатели, как по команде,

уставились на старика. Я тоже смотрел на него во

все глаза.

– Вы участвовали в защите по делу Бейлиса? –

спросил Финкельштейн, бывший председатель

Московской коллегии адвокатов.

– Да, – сказал с неудовольствием старик, –

защищали Бейлиса мой отец, Плевако и я.

– Ваш предок был декабрист? – продолжил я

интервью.

– Ах, молодой человек, каких только предков мне

не дал Бог, – загадочно сказал Бобрищев-Пушкин. –

Ведь наш род от Радши происходит. XII век как-никак.

Когда я дошел до вопроса о партийной

принадлежности, он сделал какое-то удивительно

глупое лицо и прошептал:

– В кадетах ходил.

Было видно, что его развеселила эта дурацкая

анкета, необходимая для записи в читатели, и он

для развлечения «придуривался». «Специальность,

профессия, род занятий» – гласил один из

следующих вопросов.

– Все будете записывать?

– Да, – кивнул я, процедура записи становилась

забавной.

– Адвокат – раз, актер – два-с. Помню, в Афинах в

эмигрантские времена даже Ричарда III играл.

Литератор – это будет три, шахматист, играющий на

деньги – четыре, ненаряженный – пятая и, наверно,

последняя специальность.

– Адрес?

– Шалман первой колонны. Оставались

дополнительные вопросы:

– Срок?

– Десять лет.

– Статья?

– Не ведаю, меня же не судили, – сказал старик.

– Что же мне записать?

– Запишите: из-за Маршака.

–?!

– Видите ли, – пояснил Бобрищев-Пушкин, –

вскорости после моего возвращения в Россию

прочитал я маршаковского «Мистера Твистера», но

у меня неискоренимая адвокатская привычка:

несправедливо обвиняемых защищать, ну и написал

я в защиту мистера Твистера пародию в

маршаковском стиле.

И он громко нараспев стал читать:

Дети, не верьте, все врет вам Маршак,

Мистер Твистер совсем не дурак,

Быть не могло этой глупой истории

Ни в «Англетере» и ни в «Астории»…

Остальное было понятно.

Шалман, где жил Бобрищев-Пушкин,

помещался над каптеркой и занимал второй этаж

хозяйственного корпуса. Это была огромная камера

человек на 200. Народ там был самый разный:

немецкие эмигранты-антифашисты, представители

славянских народов, несколько финнов –

нарушителей границы, афганцы, уйгуры, казахи, а

также «друг степей – калмык» – прокурор

Калмыцкой АССР, выбравший себе звучный псевдоним

Роковой. Общей особенностью этой

интернациональной компании была их

«ненапряженность и занехаянность» Они не

получали помощи ни от родных, ни от

Международного Красного Креста, сидели на

«диетпайке» (400 граммов хлеба и баланда), носили

обноски лагерной одежды «третьего срока

пользования». В шалмане был всегда какой-то

банный шум, исходящий от скопища людей и

усиленный резонансом от сводов потолка. В

спертом влажном воздухе тускло мерцали под

потолком лампочки, освещая мрачную картину

соловецкого дна.

Однажды Бобрищев-Пушкин появился в библиотеке в

необычном виде. Он был одет в бушлат и ватные

брюки первого срока, на ногах у него были не

кордовые ботинки, а новые серые валенки и только

шапка была прежняя, прогоревшая. Гордо

подбоченившись, он пропел: «In Sammet und in Seide schmuckt war er

angetan!» . И пояснил, что Агапов приказал одеть его в

первый срок, что каптер немедленно исполнил.

Все были поражены. Обмундирование первого срока

и валенки выдавались либо ударникам,

перевыполнявшим норму на тяжелых работах, либо

начальству из заключенных. Мы порадовались за

старика и удивились добросердечности Агапова –

грозного начальника Соловков.

Спустя день менять книги пришел Агапов-урка и

шепотом спросил, видел ли я Бобрищева. Я стал

описывать его новый наряд.

…..

В руководстве страны почти не было образованных

людей. 3.Б. Моглин приводил интересную статистику:

в первое десятилетие образовательный ценз

руководителей государства был очень низким. Из

массы губернского начальства и наркоматов с

высшим образованием было 0,2 процента. А в

сталинском Политбюро после 1930 года не было ни

одного члена с высшим образованием. Сам вождь –

недоучившийся семинарист, Калинин – рабочий,

Ворошилов – слесарь, руководитель народного

хозяйства страны Орджоникидзе по образованию

фельдшер. Не имели высшего образования ни

Молотов, ни Каганович, ни Киров, ни Микоян.

В таких горестных и страшных размышлениях прошли

двое суток. Я практически не спал, был очень

возбужден и почти не чувствовал ни холода, ни

голода, ни времени. В результате я вернулся в

камеру в менее угнетенном состоянии, но стал хуже

спать, так как в мозгу прокручивались и

сопоставлялись разные эпизоды из старательно

стираемой ныне истории России – РСФСР – СССР. Я

вспомнил слова Моглина по поводу перекройки

истории революции и первых лет Советской власти,

в результате чего уже сейчас школьники и

студенты не знают, что до 1925 года Троцкий был

председателем Реввоенсовета и членом Политбюро,

что Бухарин и Дзержинский были «левыми

коммунистами», причем Бухарин был редактором

«Правды» и членом Политбюро до 30-го года, что в

результате борьбы за власть устранялись и

устраняются все яркие фигуры в руководстве и

остаются лишь поддакивающие. К сожалению,

поделиться с кем-либо этими печальными

размышлениями было невозможно. Это было бы

«смерти подобно», как говорил мой бывший шеф,

заведующий библиотекой.

Вскорости лейтенанта Рудометкина из нашей

камеры забрали и на его место привели польского

журналиста Тадеуша Леоновича Геллера. Он очень

оживил нашу камеру рассказами об европейских

странах, где он был корреспондентом польского

газетного концерна «Курьер Цодзенны». По

национальности Геллер был еврей из Коломыи.

Когда в Германии пришли к власти нацисты,

евреев-корреспондентов пригласили в

министерство пропаганды и Геббельс

порекомендовал им покинуть Германию «во

избежание инцидентов». А «инциденты» уже бывали.

Так, корреспондент французского агентства

«Гавас» был избит штурмовиками на улице. Геллер

временно переехал в Париж, а затем получил

назначение в Москву. В СССР он прибыл на пароходе

из Марселя в Одессу и сразу же в порту был

арестован, отправлен в Москву, обвинен в шпионаже

и доставлен в 1934 году в Соловки, где все время

находился в СИЗО.

Примерно в конце июня, незадолго до обеда,

послышалось клацанье дверных замков. Через

небольшие интервалы дверь за дверью открывалась

и закрывалась. Очевидно, обход. Дошла очередь и до

нашей камеры. Дверь распахнулась, влетел

начальник корпуса и крикнул: «Внимание! Встать!»

Я не любил вставать по команде, поэтому Геллер и я

заранее стояли напротив дверей. В камеру вошел

жирный незнакомый начальник, за ним – начальство

СТОНа. Жирный представился:

– Я начальник тюремного отдела Главного

управления госбезопасности НКВД СССР Вайншток.

Клопы есть? Жалобы есть?

Я поднял руку:

– У меня.

Жирное, рыхлое, бледное лицо повернулось ко мне.

Маленькие заплывшие глазки смотрели сквозь

большие очки, лежащие на толстых щеках. Я спросил:

– У меня закончился срок в мае, а уже июнь

кончается. Почему меня не выпускают?

Вайншток четко ответил:

– Кончился срок? Ну, так добавят.

Сокамерники, уже закончившие сроки, побледнели и

замерли. Вышел Геллер, заявив с великим гонором:

– Я польский подданный! Я получал письма и

посылки через Международный Красный Крест. Уже

год, как я лишен этого. Я протестую против такого

произвола. У нас в Польше так не поступают.

Вайншток так же четко, как и мне, сказал Геллеру:

– Нам Польша – не пример, а ему, – тут он указал

перстом на гонорового поляка, – дать карцер. Еще

вопросы есть?

Все стояли бледные, подавленные. Начальство

удалилось.

Мы долго находились под впечатлением от визита

высокого начальства. Геллер отбыл трое суток

карцера и вернулся злой-презлой, тоже с разбитыми

коленями.

Шло время. Заканчивался июль. Я стал читать

Марселя Пруста, очень модного тогда французского

писателя, тетралогию «В поисках за утраченным

временем» и перешел ко второму тому «Под сенью

девушек в цвету», тут и оправдалось предсказание

Вайнштока. Пришел начальник корпуса и объявил

постановление Особого совещания: «Слушали дело

№ … Постановили: продлить срок на 5 лет».

– Распишитесь, – сказал начальник. Я молча

расписался.

– Вам понятно?

Мне было понятно. Мне было давно понятно. И я

продолжил чтение Марселя Пруста.

Через несколько дней меня вызвали «с вещами».

Прощание с сокамерниками было сердечным. Старый

директор треста Василий Васильевич Ларионов и

старый мордвин плакали. Геллер возмущался фактом

нового приговора за старое дело.

– Пся крев, – говорил он, – нарушают один из

основных принципов справедливости: дважды за

одно не отвечают.

Ашдар Рагимов, который учил меня турецкому языку,

сказал турецкую пословицу: «Олмэ эшагим, олмэ –

яз гелир йонджа битир», что означало: не умирай,

осел, не умирай – весна придет, трава отрастет.

Меня отвели в другой корпус (бывший СИЗО № 2) и

посадили в одиночку. На другой день принесли

список моих вещей, находящихся на хранении на

складе, и велели дать их описание. Я

забеспокоился, так как в последней посылке в

конце 37-го года мне прислали к освобождению

хорошее пальто, пыжиковую шапку, костюм, чтобы

вернуться в Москву в приличном виде. Эти новые

вещи составляли один узел, а во втором было

пальто, в котором меня арестовали, и другие

старые вещи. И еще был чемодан. Через день мне

объявили, что узел с новыми вещами найти не могут,

я могу написать жалобу начальнику тюрьмы и, когда

вещи найдут, их вышлют по месту назначения. А

сегодня я должен выехать на материк с тем, что

осталось. Затем мне выдали вещи, я с

удовольствием снял тюремную униформу и надел

свою мятую старую одежду, а узел с новой так и

остался в СТОНе.

Перед посадкой на пароход меня привели

в пересыльную камеру, где было человек

пятнадцать, и, к великой радости, я увидел

Катаоку, Геллера и еще многих знакомых по

библиотеке: двух учителей из Иванова,

Виноградова и Победина, молодого студента из

Кутаиси Климента Мампория, археолога Костю

Болтенко и других. За исключением Геллера и

Катаоки, все получили новые сроки – по пять лет.

Катаока и Геллер были рады, что остались живы, и

оживленно обсуждали варианты их будущего: лагерь

или политизолятор? Остальные обменивались

сведениями о знакомых. Один из ивановцев, учитель

Победин, рассказывал о подготовке лопат для

копания траншеи под Секирной горой, когда он был

в Исаково. Мампория видел много заключенных со

связанными руками, которых вели через Исаково к

ямам. Он утверждал, что узнал нескольких

известных людей, в том числе П.С. Арапова. Сколько

талантливых, высокообразованных людей погибло

зря. Эпидемии и войны не были столь пагубны!

В конце дня нас погрузили на «Ударник», загнали в

трюм. У всех получивших дополнительные сроки

настроение было подавленное, но наряду с этим

была и радость, что мы покидаем СТОН. Именно не

Соловки, а СТОН! Хотя мы понимали: материковый

лагерь – это лесоразработки или стройка на

Севере. В любом случае «впереди ждут нас муки

этапов… ждет нас смерть средь тайги иль болот»,

как пелось в лагерной песенке. Раздались

отходные гудки, зашумела вода под винтом, и в

темном трюме мы покинули СТОН, покинули Соловки

– чудный остров, где я прошел свой первый

университет, очень трудный, очень интересный и

незабвенный.

Часть 2

ЗЕМЛЯ УХТИНСКАЯ

ИЗ СТОНа В ВОПЛь

Есть старая примета: выходя, вернешься

– пути не будет. Возвраты начались с первого же

дня. Нас несколько раз вывозили из Морсплава на

разъезд, но не могли посадить в поезд.

Арестантские вагоны были набиты столь плотно,

что конвой отказывался брать нашу группу.

Наконец после недельной нервотрепки часть нашей

группы впихнули в вагон. Катаока, Геллер и еще

несколько человек остались на разъезде. В вагоне

было так набито, что нас «добавляли» поодиночке в

каждое купе, где уже находилось по

девятнадцать-двадцать заключенных. Ехали в

основном получившие добавку. Всех везли на

Ленинград. Народ был измученный, загрубевший, не

то что наши вежливые соловчане. В такой тесноте,

без сна, без воздуха, почти без воды прошло более

суток, пока нас дотащили до Ленинграда. На

товарной станции наш вагон загнали в тупик, и мы

еще несколько часов страдали, пока весь вагон не

затолкали в «черные вороны» и повезли на

пересылку.

Старая знакомая ленинградская пересыльная

тюрьма на 2-й Константиноградской улице стала еще

грязнее, шумнее. Ее буквально распирали тысячи

заключенных, переполнявших все емкости. Нас,

соловчан, отправили в подвальную камеру, где

нашлось место только на полу около самых дверей.

Место очень неудобное, но двери, как в зоопарке в

клетке, и сквозь прутья тянет менее тухлый

воздух, чем в камере, где кишат более сотни

этапников. Можно вытянуться, можно

поворачиваться с боку на бок. В вагоне это было

невозможно.

Итак, нас осталось шестеро: два учителя

из Иванова – Виноградов и Победин, Климент

Мампория, археолог Болтенко с запорожскими

усами, секретарь райкома из Коми АССР Чугаев и я.

Никого из создававших соловецкий шарм. Проходит

два дня. Голодно. Этапный паек мизерный, да и на

пересылках крадут беззастенчиво, так как вся

низовая администрация из заключенных-бытовиков.

Победин совершил подвиг. Обменял свою хорошую

меховую шапку на две буханки хлеба и разделил все

между нами. Хлеб хороший. На сытый желудок даже

сны хорошие снятся. Победина все благодарили. Он

смущенно объяснял, что все равно шапку украдут.

Мы все понимали, что дело не в шапке, а в том, что

он разделил хлеб, а не съел все сам. Это доброта.

…..

===================

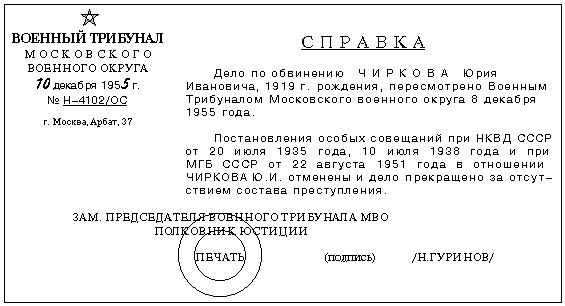

Справка, которую получил Чирков:

Кстати, в Википедии есть статья про

Александра Владимировича Бобрищев-Пушкина

Цитата:

==============

(1875, Санкт-Петербург - 1937, Сандармох) - российский

адвокат, защитник Менахема Бейлиса и Владимира

Пуришкевича.

Представитель рода Бобрищевых-Пушкиных.

....

Отбывал наказание в Соловецком лагере. 03.10.1937

приговорен <тройкой> УНКВД Ленинградской

области к расстрелу.

Расстрелян 27 октября 1937 года в Сандармохе.

=====================

http://ru.wikipedia.org/...

Но на статье про сам процесс Бейлиса

что-то нет упоминания о Бобрищеве-Пушкине.

А что такое Сандармох.... - это тоже "отдельная

тема".

По типу Катыни будет, но интернациональное.

Слышал историю, как один из украинцев случайно не

попал в тот конвой, что погнали на Сандармох.

Из сайта исторических памятников

Карелии:

=================

На 19-ом км дороги Медвежьегорск-Повенец в урочище

Сандармох находится место массовых расстрелов

узников сталинских лагерей и репрессированных

жителей Медвежьегорского района. Это самое

большое на Северо-Западе России захоронение

жертв кровавых политических репрессий 1937-1938 гг.

На территории 7,5 га выявлено 236 братских могил,

которые представляют собой провалы земли

прямоугольной формы. В каждой из могил

захоронено несколько десятков безвинно убитых.

По архивным данным, всего было расстреляно более

семи тысяч человек: рабочих, крестьян, служащих,

деятелей культуры и искусства, служителей культа

и военных.

Массовые расстрелы начались здесь 11

августа 1937 года и продолжались 14 месяцев.

Известно, что в урочище Сандармох было

уничтожено 3,5 тысячи жителей Карелии, около 3

тысяч заключенных Белбалткомбината, 1111

заключенных Соловецкого лагеря особого

назначения («Большой соловецкий этап»).

==================

http://monuments.karelia.ru/...

А когда я попытался найти сведения

про бывшего ректора Киевского Университета

Симко, то нашел адрес:

http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=43146

на котором даются списки граждан, арестованных

УНКВД Львовской области, содержавшихся в тюрьме

№ 1 г. Львова, приговоренных к различным срокам

лишения свободы и расстрелянных 26 июня 1941 года в

связи с началом военных действий.

Еще была книга "Доктор Жестков"

(тоже история "из жизни", кстати, уже про

военное время).

Павлов, А. Е. Доктор Жестков : повесть /

Куйбышев : Кн. изд-во, 1966. - 211 с. ; 16 см. - 39000 экз. - 0.25

р.УДК

Рубрики: Культ личности и его последствия (х.

л.) Врачи в СССР (х. л.)

=========

Ее первые страницы:

===================

Весной 1954 года в управлении Комитета

государственной безопасности по N-ской области

ждали из Москвы полковника с особыми, как ходили

слухи, полномочиями. На вокзале полковника

встретил сам генерал. Выйдя из машины, они

поднялись в кабинет начальника управления и

долго о чем-то говорили. Потом оба прошли в архив

и остановились у двери, обитой железом, с узким,

как бойница средневековой крепости, окном. –

Зачем теперь это? – спросил полковник. – Не

нужно, – твердо ответил он сам себе. – Ну-ка,

попросите кого-нибудь сюда с ломом. Полковник

сам, сняв пиджак и поплевав на ладони, взял

протянутый комендантом лом, просунул его острие

в щель у косяка и нажал. Раздался треск, дверь

тяжело рухнула на пол, открыв длинный коридор и в

конце его еще одну дверь – в хранилище. – Вот так,

– довольно сказал полковник, – и работать

веселее будет. – Что ж, генерал, пойдемте

взглянем, что тут у вас к чему.... В тот же день

приказом начальника управления была создана

особая оперативная группа.

/4/

"Пересмотреть дела, хранящиеся в

архиве" – так была определена задача группы в

приказе. В состав этой группы вошел и офицер

государственной безопасности Никита Жестков.

Полковник провел короткое совещание и уехал, а на

следующее утро оперативная группа уже

приступила к работе.

В помещении архива душная тишина. На

окнах тяжелые решетки. Окрашенные коричневой,

под орех, краской деревянные многоярусные

стеллажи делят большую комнату на узкие проходы

– в них едва разойдешься. На полках одна к другой

– и пальца не просунуть – папки с делами. Папки

толстые, с вклеенными и завязанными бантиком

тесемками. На корешках заботливо оттиснуты

фиолетовые номера. Одни – уже выцветшие: им не

один десяток лет, другие – совсем свежие и

четкие. На торцах стеллажей стеклянные таблички.

И здесь тоже номера: "от" и "до". Это

несколько напоминает вешалку в театре. В архиве

очередей не бывает. До приезда полковника здесь

мало кто бывал. Необходимые справки работники

получали только через окно. Подойдешь, надавишь

кнопку электрического звонка и вскоре услышишь

за тяжелой перегородкой неторопливые шаги ...

Звякнет щеколдочка: "Что вам?" Так было... Как

входишь в хранилище, в углу слева, у двери, –

легкая и удобная лестница-стремянка. Ею

пользуются, когда нужно достать папку с делами

из-под самого потолка. С другой стороны двери –

огнетушитель.

/5/

Под выключателем надпись: "Уходя,

гаси свет". Все здесь аккуратно, как на

немецком кладбище. Отсюда хочется скорее уйти...

Вскоре после того как полковник уехал,

начальника архива майора Ракова вызвали в

Москву. Вместо него назначили лейтенанта Тоню

Солнышкину. Каждый день она приносит с собой

две-три ветки сирени. Но сирень быстро вянет.

Кто-то подсказал Тоне класть в воду таблетку

пирамидона или кусочек сахара. Так она и делает.

По утрам Никита брал в архиве папку с

делами и поднимался в свой кабинет. За

распахнутым окном отцветали клены. Никита сидел,

перелистывая слежавшиеся страницы. Иногда он

поднимал голову – круглоглазый сизарь испуганно

вспархивал с подоконника. Никита с каждым новым

делом все чаще ловил себя на мысли: ведь могло

быть и так, что именно в этом кабинете, где теперь

сидел он, кто-то другой старательно подшивал

сводки, донесения, рапорты, и из них возникало

дело. Но кто же сидел т о г д а в этом кабинете? Кто

он? И неужели в ту пору тоже весны приходили на

смену зимам, и памятник Ленину стоял на площади,

на том же самом месте!? Так кто же он был? Какие у

него были глаза, руки? Он говорил женщине слова

любви. Женщина верила, называла его любимым и

обещала родить ему сына...

Я вижу и слышу, как цветут клены. Разве

не это главное для меня? И в гуле пчел над цветами

клена разве не звучит уверенность, в вечности

живого и прекрасного?

/6/

Этот день начался обычно. Никита

только что поднялся из архива к себе в кабинет и,

раскрыв очередную папку, взял лежавшее сверху

дело. Синие истрепанные корки, в правом углу

номер. На последней странице написано: «В деле

прошито и пронумеровано 43 листа».

Среди документов внимание Никиты

привлек конверт. Он вынул из него фотографию...

Что это? Не может быть! Взглянул на первую

страницу. Имя, фамилия. Да, теперь все ясно. Перед

ним лежало дело на Ипполита Сергеевича Жесткова

— дядю Никиты.

Ошеломленный неожиданной встречей,

Никита, волнуясь, торопливо листал сшитые

суровой ниткой документы, с трудом вникал в их

смысл.

Короткий и по-летнему бурный дождь

прошумел в листьях кленов. Он не заметил его.

Долго звонил телефон. Он не поднял трубки.

Казенно сухие и лаконичные строчки

рапортов, донесений и протоколов постепенно, то

еще совсем смутно, то с необычайно острой

четкостью будили в памяти Никиты воспоминания

далекого прошлого. Едва уловимые, отрывочные

эпизоды, каким еще вчера бы Никита не придал

никакого значения, теперь перестраивались,

складываясь в стройную цепь событий. И многое из

того далекого, что когда-то казалось просто

непонятным, сейчас стало на свое место.

Никита снова открыл первую страницу

дела.

«Выписка из протокола допроса

Верстовского Акима Ефремовича.

19 декабря 1937 года.

Вопрос: На прошлом допросе в числе своих близких

связей вы назвали Жесткова Ипполита Сергеевича.

Расскажите о нем.

/7/

Ответ: Жестков — мой друг. Я обязан ему

своей жизнью. В конце тысяча девятьсот

восемнадцатого года я командовал полком Красной

Армии на Восточном фронте. Жесткое в это же время

являлся начальником армейского лазарета. В

начале тысяча девятьсот девятнадцатого года я

был ранен. Если бы не операция, которую мне сделал

сам Жесткое, я бы погиб.

Вопрос: Когда вы в последний раз

встречались с Жестковым?

Ответ: В тысяча девятьсот тридцать

четвертом году. Он приезжал в Киев на похороны

моей жены.

Вопрос: Вам предъявлено обвинение в

принадлежности к агентуре польской разведки.

Следствию известно, что вы привлекли к работе в

пользу иностранной разведки и Жесткова.

Расскажите о шпионских поручениях, которые

выполнял по вашему заданию Жестков.

Ответ: Я не давал ему никаких заданий.

Вопрос: Где в настоящее время

проживает Жестков?

Ответ: В городе Песчанске.

Здесь же, на бланке протокола допроса,

Никита увидел размашистую резолюцию:

«Т. Алферов! Жесткова вызвать негласно

и допросить. Особое внимание уделить поездке на

похороны.

Храмов».

Никита перевернул лист.

/8/

«Протокол допроса Жесткова Ипполита

Сергеевича.

21 января 1938 года.

Вопрос: Следствие располагает данными

о ваших связях с разоблаченным врагом народа —

Верстовским Акимом Ефремовичем. Расскажите, что

вы знаете о нем.

Ответ: Я познакомился с Верстовским

Акимом Ефремовичем во время гражданской войны,

на Восточном фронте, когда он в течение трех

недель лежал в лазарете, начальником которого я

был. Мы стали друзьями. Расстался я с Верстовским

Акимом Ефремовичем уже в конце гражданской

войны. В последующие годы, как мне известно,

Верстовский работал главным инженером одного из

заводов в городе Киеве.

Вопрос: Это все, что вы знаете о нем?

Ответ: Да.

Вопрос: После гражданской войны вы

поддерживали связь с Верстовским?

Ответ: Я поддерживал письменную связь.

Очень редко и обычно в виде праздничных

поздравлений.

Вопрос: На следствии Верстовский

показал, что вы в тысяча девятьсот тридцать

четвертом году приезжали в Киев, якобы на

похороны его жены. Почему вы умалчиваете об этом

факте?

Ответ: Это вопрос моей интимной жизни.

Я не считаю нужным отвечать на него.

Вопрос: Следствие настаивает.

Ответ: Хорошо, я вынужден подчиниться.

В тысяча девятьсот тридцать четвертом году я

/9/

......

===============

Суть повести о том, что офицер ГБ

Никита Жестков находит папку "Дела" на

доктора, который заменил ему родителей после

того, как его родителей "взяли". Но в войну

"взяли" и самого доктора (с концами)....

ИМХО: кошмарное было время.....

Однажды услышал как одна

рассказывала, как они жили в Ленинграде до войны:

- Жили хорошо. Прежде чем пойти в гости,

предварительно звонили по телефону...

Хорошо, если телефон был, а если нет?

(07/04/2013)

[ На

главную ]

|

![]()